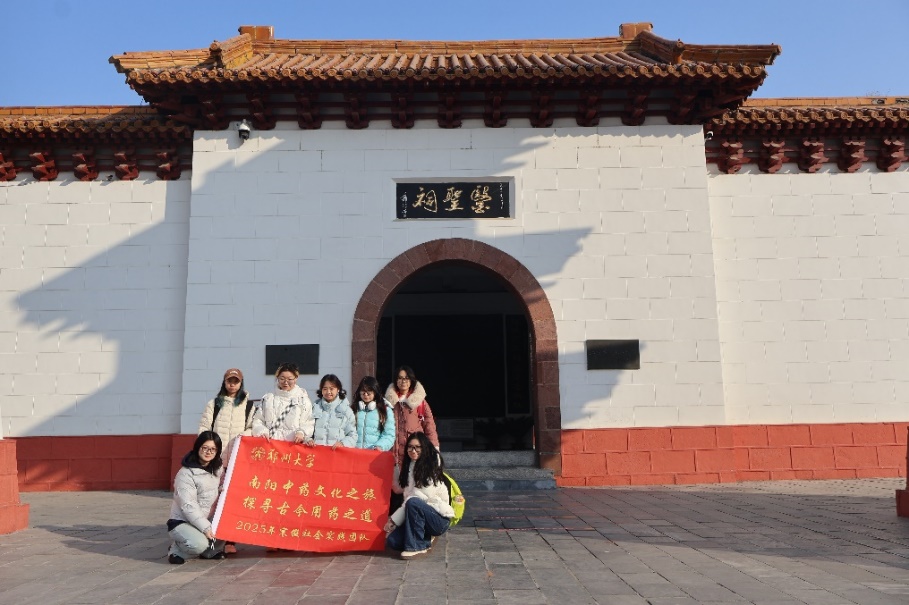

“本草有折衷,儒醫(yī)功用深”2025年1月20日至1月21日,來自鄭州大學第一臨床醫(yī)學院的薛益飛、吳靜穎、李沐陽、盧婧豐、魏佳凝、吳亞輝、楊舒涵、王林、胡青瑩和常沛寧組成“杏林躬行團”,開展了前往河南南陽的中醫(yī)藥文化研學之旅。此次研學經(jīng)歷讓成員們對中醫(yī)藥有了更為全面和深入的理解,也以實際行動詮釋了團隊于杏林中躬身入局,砥礪前行的深刻內(nèi)涵。

圖一 團隊成員合影

研學之旅:古今傳承的生動課堂

南陽,醫(yī)圣張仲景的故里,是中醫(yī)藥文化的重要發(fā)源地之一。本次研學之旅從醫(yī)圣祠啟程,這里不僅是張仲景的墓址所在,更是一座承載著中醫(yī)藥歷史記憶的殿堂。

張仲景是東漢末年的醫(yī)學家,以其創(chuàng)立的辨證論治體系,為后世臨床醫(yī)學的發(fā)展奠定了堅實基礎。他的著作《傷寒論》和《金匱要略》至今仍是中醫(yī)臨床的重要指南。

圖二 張仲景像

在非遺傳承人的指導下,大家還親身體驗了艾條的制作過程。這一傳統(tǒng)技藝讓成員們深刻感受到了中醫(yī)藥文化的獨特魅力。從采摘艾葉、晾曬、粉碎,到卷制、烘干,每一步都凝聚著匠人的智慧與汗水。

圖三 成員體驗艾草制作

隨后,團隊走訪了一家中醫(yī)藥店鋪。一位老中醫(yī)正在為患者診治,他耐心地詢問病情,仔細把脈,開出藥方。在與老中醫(yī)的交流中,成員們了解到中醫(yī)藥學是一個偉大的寶庫,需要不斷發(fā)掘和提高。他鼓勵年輕人要傳承和發(fā)揚這份寶貴的文化遺產(chǎn)。

此外,團隊還探訪了一家中藥茶飲店。這里將傳統(tǒng)中藥材與現(xiàn)代飲品相結(jié)合,推出了各種具有保健功效的中藥茶飲。這種創(chuàng)新模式不僅讓中醫(yī)藥文化更加貼近現(xiàn)代生活,也讓更多年輕人開始關注和接受中醫(yī)藥。

調(diào)查問卷的思考:中醫(yī)藥的“熟悉”與“陌生”

在研學之旅前,團隊發(fā)布了一項關于中醫(yī)藥認知的調(diào)查問卷。結(jié)果顯示,高達97.56%的人聽說過中醫(yī)藥,但真正了解中醫(yī)藥的人僅占6.1%。這種“熟悉的陌生感”恰如大眾面對中醫(yī)藥時的復雜情感——知其名,卻未必知其心。

在調(diào)查中,85%的人曾使用過中醫(yī)藥,但近半數(shù)坦言對中醫(yī)藥“了解較少”。一位受訪者的話頗具代表性:“喝過中藥調(diào)理身體,但那些‘陰陽五行’的術(shù)語,總覺得玄乎。”這種認知斷層折射出中醫(yī)藥傳承的困境。

關于“中醫(yī)是否科學”的討論一直熱度不減。正如一位中醫(yī)老教授所解釋的:“西藥往往針對病癥的表象,追求的是快速緩解癥狀;而中藥則更注重從根本上調(diào)理身體,恢復機體的平衡與和諧。”這種“治本”的哲學理念正是中醫(yī)藥的獨特之處。

然而,在當下這個步履匆匆的時代,人們早已習慣于尋覓“速戰(zhàn)速決”的方案。一旦中醫(yī)藥的療效未能如眾人所愿迅速呈現(xiàn),患者心中難免會失望與不滿。這種急切的期盼與中醫(yī)藥所秉持的“慢工出細活”之間,是一道難以逾越的鴻溝。

破局之道:守正創(chuàng)新,讓傳統(tǒng)“活”在當下

面對中醫(yī)藥傳承的困境和挑戰(zhàn),我們需要尋找破局之道。在研學之旅中,我們看到了中醫(yī)藥與現(xiàn)代科技深度融合的生動實踐。區(qū)域鏈技術(shù)的引入和AI輔助辨證系統(tǒng)的出現(xiàn)使得這一古老而深奧的學問得以更加直觀、便捷地呈現(xiàn)給世人。

在文化傳播層面,中醫(yī)藥也在努力嘗試“破圈”。從《本草中國》《老中醫(yī)》等紀錄片與影視劇的熱播到小紅書、B站等社交平臺上中醫(yī)師的科普分享,這些作品與內(nèi)容用故事取代了枯燥的說教,讓年輕人看到了中醫(yī)藥背后所蘊含的深厚文化底蘊。

此外,大眾需要重新審視中醫(yī)藥的價值體系。正如《黃帝內(nèi)經(jīng)》所言:“圣人不治已病治未病。”中醫(yī)藥的真正使命是教會人與自然、與身體和解——而這恰是這個焦慮時代的一劑良藥。

結(jié)語:中醫(yī)藥的未來在于“看見”與“理解”

此次南陽中醫(yī)藥文化研學之旅讓團隊成員深刻感受到了中醫(yī)藥文化的博大精深和獨特魅力,也更加堅信中醫(yī)藥在現(xiàn)代社會中的重要價值和意義。

正如那位老中醫(yī)所說:“中藥的‘慢’不是缺點,是留給人反思的時間。”當社會真正理解并接受了中醫(yī)藥的理念和價值時,中醫(yī)藥的未來——一個與人類健康事業(yè)緊密相連、共同發(fā)展的美好未來,才能真正被看見,新一代醫(yī)學生也會更加有信心與動力,投身于建設人類健康事業(yè)的浪潮中去。

(責任編輯:華康)